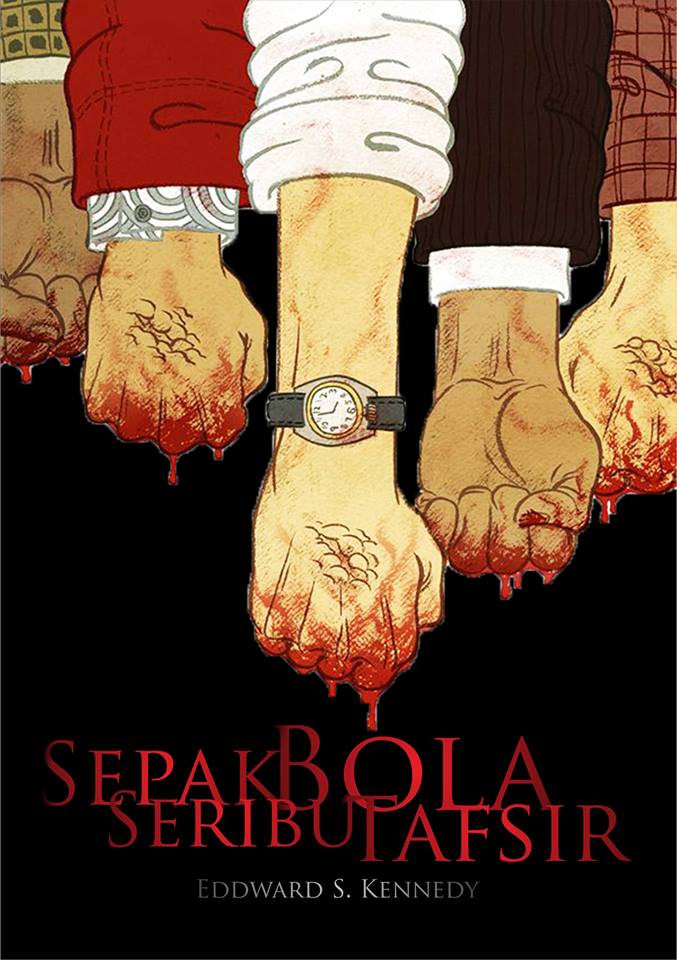

Interaksi

Opini Pembaca: Intoleransi Agama Kesalahan Orba

Dalam realitas kekinian masalah intoleransi makin massif di Jogjakarta. Ada kasus yayasan Rausan Fikr yang sempat dipaksa tutup oleh sejumlah orang karena dianggap terafilisasi ke Syiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemasangan poster dan spanduk yang bertuliskan pengkafiran penganut dan pengharaman Syiah. Ada pula kasus penolakan perayaan salah satu hari besar umat nasrani di Gunungkidul beberapa waktu lalu.

Yang paling baru adalah perusakan sebuah rumah di daerah Ngaglik yang tengah berlangsung doa Rosario oleh sekelompok orang. Perusakan itu pun disertai dengan penganiayaan. Julius dan seorang wartawan jadi korban pemukulan. Bahkan kepala Julius dipukul dengan pot. Tak hanya itu, seorang ayah dan anaknya tak luput juga dari penganiayaan. Si anak, disetrum menggunakan stun gun oleh pelaku perusakan.

Massifnya perilaku intoleran yang berujung pada kekerasan tersebut, menurut saya disebabkan oleh kegegaran budaya dan perbedaan masyarakat. Gegarnya budaya dalam proses konitif individu yang berlanjut ke dalam suatu komunitas sosial tak bisa dilepaskan dari Orde Baru. Sebab, saat Orba, masyarakat tidak dibiasakan menerima suatu hal yang berbeda. Masyarakat dipaksa untuk sama dalam memandang segala sesuatunya. Selain itu, adanya perbedaan yang muncul di masyarakat, khususnya dalam hal keyakinan atau kegiatan politik diberangus pemerintah Orba.

Misalnya saja ketika Orba mengesahkan lima agama di Indonesia. Di luar lima agama yang ditetapkan Orba, tidak sah jika ada orang yang memeluk agama nenek moyang. Etnis Tionghoa, dipaksa untuk menerima dan memilih salah satu agama tersebut. Mereka dilarang melakukan kegiatan keagamaan nenek moyang, dan ke klenteng. Selain itu, nama orang Tiong Hoa juga diwajibkan diganti menjadi nama Indonesia.

Ada lagi ketika Orba,memakai MUI untuk membuat imbauan pada masyarakat agar berhati-hati terhadap masuknya ajaran Syiah pada 7 Maret 1984. Imbauan ini kemudian diteruskan dengan Rapat Kerja Nasional. Dipakainya MUI, kala itu tidak terlepas dari ketakutan Orba terhadap runtuhnya rezim Reza Pahlevi di Iran pada 1979 yang membuat arus pelajar Indonesia menuntut ilmu ke Qum, Iran, makin deras. Hal ini membuat takut Orba ketika para pelajar pulang mereka membawa ajaran Syiah ke Indonesia.

Ketika Orba runtuh─secara sturuktural, pada 1998 lalu memasuki rezim baru, kelompok-kelompok yang dulunya terepresif oleh Orba bermunculan. Mereka mulai berani menampakkan diri dan mengeksistensikan diri mereka melalui sejumlah pemikiran, aksi, dan lain sebagainya. Masyarakat, yang tidak terbiasa melihat perbedaan kaget dengan hal ini. Di sisi lain, para kelompok ini,seperti fundamentalis atau kelompok ortodoks tak lagi ingin kehilangan momen. Mereka takut rezim baru menindas mereka seperti halnya Orba.

Pengubahan situasi politik ini membuat mereka mau tak mau ikut dalam konstelasi politik dan mulai membesarkan nama kemudian mencengkramkan ideologinya ke masyarakat. Sementara itu masyarakata yang gegar perbedaan dengan mudah dipengaruhi oleh wacana-wacana yang menguasai pemikiran kemudain terendap dalam otak mereka. Satpam fiqih bermunculan ke publik. Haram dan kafir jadi borgol masyarakat.

Seperti halnya kasus Syiah di Sampang yang kemudian hampir berlanjut di Jogja. Masyarakat yang tidak biasa menerima perbedaan zaman Orba kaget dengan munculnya mazhab ini di masyarakat. Mereka bahkan tak mengetahui bahwa Syiah─yang Tasyayyu, telah lama datang ke Indonesia. Pun dengan yang beraliran Istna Asyariyah pada tahun 80an. Akibat gegar perbedaan yang ditambah wacana dari sejumlah kelompok radikal, masyarakat terpengaruhi untuk tidak toleran. Begitu juga ketika adanya sejumlah penyerangan kepada umat agama tertentu yang dilahirkan dari pemahaman semu dan singkat atas wacana radikal tersebut.

Pihak Orba jelas meninggalkan warisan yang amat berbahaya: keseragaman. Menghabiskan warisan ini untuk mengubah kognitif dan perilaku masyarakat dalam rangkan menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan akan membutuhkan waktu lama. Untuk memiliki sikap toleransi sejak dalam pikiran, pendidikan jadi salah satu cara. Pendidikan tentu saja mulai skala kecil, seperti rumah tangga hingga luas seperti sekolah atau universitas. Sebab pendidikan mampu menuntaskan budaya literasi, budaya membaca yang tidak hanya teks namun juga simbol, penafsiran, hingga analisia yang berkemanusiaan diselesaikan. Selain itu, untuk minimalisir produk intoleransi seperti kekerasan oleh indovidu atau kelompok perlu adanya ketegasan regulasi atau hukum dari negara.

David Arian

Pengusaha