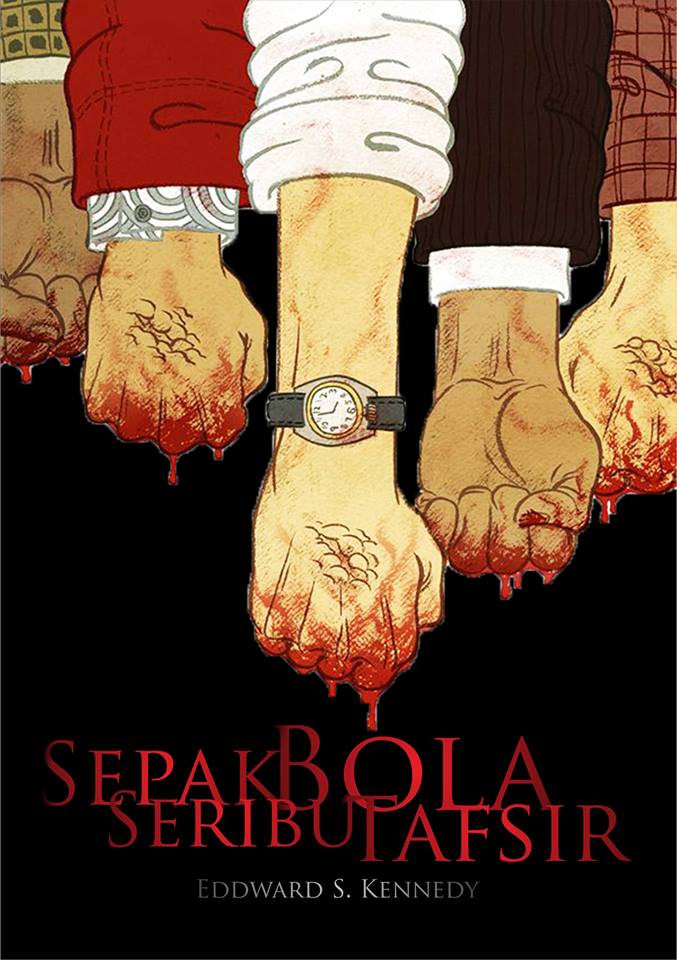

Buku

Review Buku: Seribu Tafsir Sepak Bola, Dari Filsafat hingga Cultural Studies

Judul Buku: Sepakbola 1000 Tafsir

Penulis: Eddward Samadyo Kennedy

Penerbit: Indiebook corner

Sepak bola bukanlah sekadar permainan sebelas lawan sebelas, ia lebih dari itu. Sepak bola membuka peluang hadirnya simbol kuasa, resistensi, identitas juga politik representasi. Inilah yang coba dihadirkan oleh Eddward S. Kennedy melalui Sepak Bola Seribu Tafsir (2014). Sepak bola telah melampaui batasnya sebagai permainan. Dalam konteks yang lebih luas, sepak bola menyimpan ragam ideologi yang menarik untuk diperbincangkan.

Buku ini terdiri dari 15 judul esai. Melalui ke 15 esai tersebut kita digiring untuk melihat sepak bola sebagai sebuah dokumen sosial maupun ideologi. Yang menarik, Eddward membicarakan sepak bola dengan mengambil matriks dari luar teks (sepak bola) dan menjadikan matriks tersebut sebagai kunci pembuka sekaligus pisau bedah dalam setiap esainya.

Sepak bola membawa pesan-pesan simbolik sekaligus representasi kelas sosial. Seperti yang ingin ia sampaikan pada esai pembuka buku ini,“Anarkisme dan Kesalahkaprahan Maknanya dalam Sepak Bola” (hlm. 19). Dalam esai ini ia menuturkan perihal sepak bola sebagai alat pergerakan sekaligus resistensi. Ia mengisahkan sosok Pietro Ferrua, seorang pemuda 18 tahun yang dijatuhi hukuman 15 bulan oleh pemerintah Italia karena dianggap makar. Kemudian Ferrua melarikan diri ke Swiss. Di Swiss ia mulai bergerak, menyebarkan pemikiran melalui diskusi hingga membangun sebuah perpustakaan.

Faktor politik membuat Ferrua kembali terusir. Sepeninggal Ferrua, perpustakaan yang ia bangun semakin berkembang. Perpustakaan tersebut dinamai CIRA (International Centre For Research Anarchism). Ada hal menarik yang bisa kita temui di sana. Ada sebuah pamflet: Anarchism football (soccer) Manual. Pamflet tersebut berisi seruan untuk menolak sepak bola modern yang dianggap dikendalikan oleh masyarakat menengah atas demi komersialisasi dan kepentingan kapital (hlm. 21).

Ada fakta lain yang coba diurai di sini. Sekaligus memberikan penegasan perihal perjuangan melalui sepak bola, yakni ketika beberapa aktivis sayap kiri membidani lahirnya liga sepak bola bernama Altenative Football League. Mereka menantang tim tentara, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap pemuda mengikuti wajib militer. Yang lebih menarik adalah mereka menggunakan nama FC. Bakunin. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bakunin, Mikhail Bakunin adalah nama seorang filsuf penganggas paham anarkisme sekaligus seorang revolusioner asal Rusia. Melalui politik penamaan inilah sepak bola hadir sebagai representasi sekaligus sekaligus menunjukan laku resisten. Kejadian tersebut berada pada angka tahun 1975.

Sebagai sebuah simulasi “permainan”, sepak bola acap kali menjadi embrio dalam tumbuh kembangnya semangat kebersamaan dan perjuangan kelas. Agaknya kita perlu menyimak dengan seksama paragraf akhir esai ini yang mangatakan bahwa “kesalahkaprahan masyarakat dalam menilai istilah “anarkisme”, khususnya dalam sepak bola sudah sepatutnya dikikis. Sebab nyatanya, ada sebuah bangunan moralitas yang kokoh dalam relasi keduanya yang tidak melulu destruktif sebagaimana yang kerap dituliskan di banyak media. (hlm. 30)

Ketika terbit, banyak pihak yang mengatakan bahwa buku ini adalah buku sepak bola beraroma filsafat. Seperti yang dituliskan oleh Yusuf Dalipin dalam cover dalam buku ini “Saya sulit mengategorikan apakah sedang membaca buku filsafat atau sepak bola. Kalau buku filsafat, mengapa begini mudah memahaminya?Kalau buku sepak bola, mengapa begitu berbobot isinya? Jarang sekali saya menemui penulis sepak bola indonesia yang seperti ini. Lebih jarang lagi menemui buku sepak bola berbahasa indonesia yang sebagus seperti ini”.

Tidak berlebihan memang, Eddward mencoba menegaskan sekaligus mengungkapkan perihal keterkaitan tersebut melalui esai berjudul “Hipster Sepak Bola, Yang Benar Saja” (hlm. 43). Bukan hanya itu, esai berjudul “Imajinasi Taktikal: Italia, Jean Paul Sartre, Zeman” (hlm 85) menunjukan hal yang serupa. Eddward menunjukan bagaimana Sartre coba menyetubuhkan prinsip L’Etre et le Neant ( Ada dan Tiada) dalam taktik sepak bola.

Beberapa tulisan buku ini memang berpijak pada persinggungan filsafat, tak jarang sabda para filsuf menyelip di antara kalimat esainya. Jika Yusuf Dalipin mengatakan bahwa buku ini bercita rasa filsafat, saya melihatnya lebih dari itu. Beberapa esai dalam buku ini tidak sekadar dibumbui fisafat namun aroma cultural studies pun cukup kentara.

Sebagai suatu arena interdispliner dimana perspektif dan disiplin yang berlainan secara selektif dapat digunakan untuk menguji hubungan kebudayaan dan kekuasaan inilah yang pernah dikatakan oleh Bennet (1998) sebagai unsur yang “mesti” ada dalam cultural studies. Alasan saya sederhana: sepak bola sebagai anak kebudayaan dan relasi kuasa antar ruang kelas yang coba dibahasakan dalam buku ini tentunya menjadikan aroma cultural studies cukup pekat. Melihat tema-tema seperti “Bacary Sagna dan Gervinho: Posmodernisme Dalam Tatanan Rambut Pesepak Bola” (hlm. 57) tentunya semakin menegaskan aroma tersebut. Bahwa cultural studies mencoba mengeksplorasi bentuk-bentuk kekuasaan berupa gender, ras, kelas, kolonialisme dll. Ia juga berusaha mengekeksplorasi hubungan antar bentuk kekuasaan yang di manfaatkan dan dilakukan oleh agen sebagai upaya perubahan. Jika kita menilik esai pembuka, yang sudah coba saya rangkumkan di atas, maka aroma cultural studies dalam tulisan Eddward cukup terasa kental.

Sepak bola di era modern tak bisa dilepaskan dari gegap gempita persaingan industri. Dan agen-agen industri tersebut tentunya akan berpijak pada ukuran ekonomi. Klub sepak bola menyimpan –meminjam term dari Bourdieu- kapital simbolik, sosial, maupun budaya namun kapital ekonomilah yang menjadi muaranya. Atas dasar inilah, maka sepak bola tak jauh dari ihwal konsumerisme. Esai “Real Madrid sebagai Mesin Simulakra; Pencetak Fantasi Liar Bursa Transfer” (hlm. 127) mencoba menawarkan perbincangan “bisnis” dalam sepak bola, baik bisnis dalam rangka kepentingan ekonomi maupun kepentingan simbolik.

Pasca terpilihnya Florentino Perez sebagai presiden Real Madrid, Madrid berbenah. Perez mendatangkan Luis Figo dari klub rival, Barcelona. Tak hanya itu, demi ambisi meraup gelar dan juga orientasi pasar, Perez pun terus mendatangkan pemain top seperti Zidane, Ronaldo da Lima, hingga David Beckam yang senyatanya mampu mendongkrak keuangan klub sekaligus menjadi ikon pesepak bola modern. “Ketika diwawancarai four-four two, Perez mengatakan bahwa yang dibutuhkan Real Madrid adalah image, citra sebagai klub besar yang tak cukup diwakili oleh deretan tropi” (hlm. 131). Maka jelas, bahwa Perez mencoba membangun kapital simbolik, yang miturut Bourdieu kapital simbolik dapat diartikan berupa jabatan, kantor (dalam hal ini prasarana olah raga) gelar, dan nama besar. Dengan kapital simbolik tersebut ia mencoba mengkonversikannya dalam kapital ekonomi (keuntungan pasar)

Perilaku Perez, oleh Eddward, coba dikaitkan dengan habitus. Bourdieu menuturkan bab habitus sebagai struktur mental yang mengarahkan orang berhubungan dengan dunia sosial. Los Galacticos menjadi proyek identitas bagi Madrid. Konsumerisme yang dilakukan oleh Perez tentunya bukan semata-mata suatu bentuk laku kebudayaan, namun menjadi sebuah panggung sosial yang di dalamnya terjadi perebutan makna dan juga perang posisi (sosial). Esai ini mengajak kita untuk berpikir jauh melampui tontonan, kita melihat dunia luar tontonan. Bahwa sepak bola adalah bisnis. Menonton sepak bola seperti halnya sedang merayakan bisnis.

Di antara sederatan esai yang tersaji ada satu esai yang sekiranya membuat kita terhenyak sesaat. Nasionalisme. Yah, nasionalisme belakangan muncul di antara tribun stadion. Sepak bola Indonesia tengah bergeliat. Dalam esai “(sepak bola) Indonesia dalam Nasionalisme” (hlm. 149). Eddward mencoba melihat nasionalisme yang muncul dalam tiap kali gelaran sepak bola. Meski dalam beberapa kali gelaran, timnas kita selalu berada pada titik nyaris. Nyaris juara.

“melalui sepak bola, tiba-tiba rekonstruksi imajiner tentang sebuah komunitas bersama bernama indonesia seakan-akan kembali muncul. Sebuah kekuatan mental kolektif yang begitu kuat, mendadak hadir di atas tribun” (hlm. 155).

Tentunya, nasionalisme dalam tribun stadion bukanlah serta merta muncul, namun ia melalui proses “memiliki dan berbagi kesamaan”, Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda. Dengan berkaus timnas, meneriakan yel-yel, kita serasa memiliki sekaligus menaruh harap. Kolektivitas rasa menjadi titik pangkal yang menarik. Esai ini bukan sekadar membicarakn sepak bola sebagai sebuah tontonan kolektif, namun Eddward menyeretnya dalam labirin yang lebih luas, ruang lingkup penonton, serta gairah nasionalisme yang “semu” menjadi titik perbincangan yang menarik. “Sayangnya, kawanku, Indonesia, hanyalah pembeli. (hlm. 157)

Dalam tradisi menonton (sepak bola), penontonlah yang kemudian menjadi produk. Penonton melakukan proses pemaknaan atas apa yang mereka tonton. Dan ketika fanatisme penonton mencapai puncaknya maka tak ada kata yang lebih dahsyat selain:pemujaan terhadap suatu identitas, atau dengan kata lain fetis identitas lahir melalui tontonan (sepak bola). Inilah yang kemudian muncul dalam esai berjudul “ Gereja Maradona dan Sepak Bola Sebagai “pelajaran tentang budaya”. Penonton membangun Maradona sebagai simbol. “Diego Armando Maradona adalah sebuah nama sekaligus titah yang agung, sebab itulah, sekelompok orang di Argentina mendirikan Iglesia Maradoniana dan menahbiskan diri mereka sebagai umat maradona” (hlm. 175)

Iglasea Maradoniana dapat diartikan sebagai Gereja Maradonian, gereja ini menjadi semacam tempat pengkultusan Maradona. Konstruksi simulasi dalam ruang ritual “kepercayaan” ini tidak serta merta hadir. Tentunya ada andil momen gol tangan tuhan si tuhan mereka: Maradona. Mungkin inilah sebentuk perayaan penggemar atas idolanya. Seperti yang dijelaskan penulis di akhir esainya, bahwa esai ini bukanlah sebuah penghinaan atas suatu agama tertentu, tapi sebuah fenomena kebudayaan, dan benar-benar terjadi berdasarkan fakta lapangan. Paragraf akhir bab ini cukup menarik untuk disimak “Sepak bola sejatinya adaalah uraian panjang tentang kultur kehidupan, atau merujuk kalimat Derrida, “pelajaran tentang budaya”. Dan jamaat Iglasesia Maradonina hanyalah salah satu diantara. (hlm. 180)

Era Maradona telah berlalu, dan piala dunia 2010 Afrika Selatan (Afsel) menjadi tahun di mana Maradona duduk di kursi pelatih Argentina. Sayangnya, Argentina terhenti di babak perempat final dengan dikalahkan Jerman 4-0. Kita lupakan kekalahan Argentina tersebut. Kita bicarakan saja Afsel sebagai tuan rumah. Siapa sangka jika Sepak Bola menjadi penanda kebangkitan olahraga Afsel? Ya!, Mandela lah aktornya. Meski Afsel minim SDM di bidang olahraga, namun berkat kerja keras Mandelalah Afsel berhasil menjadi tuan rumah penyelanggara acara-acara olah raga. Dan puncaknya ketika mereka menjadi tuan rumah piala dunia 2010. Bahkan dalam salah satu konferensi persnya, Presiden FIFA, Sepp Blatter memberikan sanjungan kepada Mandela “ You are the true architect of thus Fifa world cup: your presence anda commitment made it happen. Now, the first African Fifa World cup is a reality” (hlm. 186). Kisah ini ada di bagian terakhir buku ini, dengan judul “Sepak Bola dan Mandela yang Kita (tidak) Tahu” (hlm. 181).

Kisah tentang Nelson Mandela yang seorang Liverpudlian dan mantan istrinya yang merupakan pemilik MUFC. Mungkin anda akan tergagap perihal istrinya yang merupakan pemilik MUFC. Untuk lebih jelas dan gamblangnya anda harus membaca buku ini sampai tuntas.

Daru Aji

Penulis bisa ditemui di akun @DaruAji