Interaksi

Fotografi dan Massa yang Menyemut

Foto memiliki daya rekam yang cukup sahih, dan konon kabarnya mampu berbicara seribu kata, bahkan dapat mengatakan sesuatu yang tak terkatakan. Ia bukan hanya menghentikan gerak dan ekspresi, namun foto memilki daya menyelinap yang kuat dalam alam pikir spectator (penonton foto).

Foto menjadi retorika yang menarik dalam perbincangan kampanye. Perihal fotografi dan pemilu, Barthes pernah menulis esai berjudul “Fotografi dan Daya Tarik Pemilu”. Ia mengatakan bahwa citra yang ditampilkan oleh seorang calon memapankan satu kaitan persoalan antara dia dan pemilihya; sang calon tidak hanya menawarkan program untuk dinilai publik, dia juga mengisahkan iklim fisik, serangkaian pilihan sehari-hari yang diekspresikan di dalam morfologi, cara berpakaian, maupun postur.

Pada gelaran pileg, banyak foto caleg yang menunjukan tampilan ¾ badan dengan nomor dan ajakan untuk memilih. Dalam konteks ini, saya sepakat terhadap Barthes bahwa apa yang dialirkan melalui foto calon bukanlah rencananya, namun motifnya yang terdalam. Motif yang terdalam itulah yang kemudian muncul dalam teks yang menyertainya:coblos!

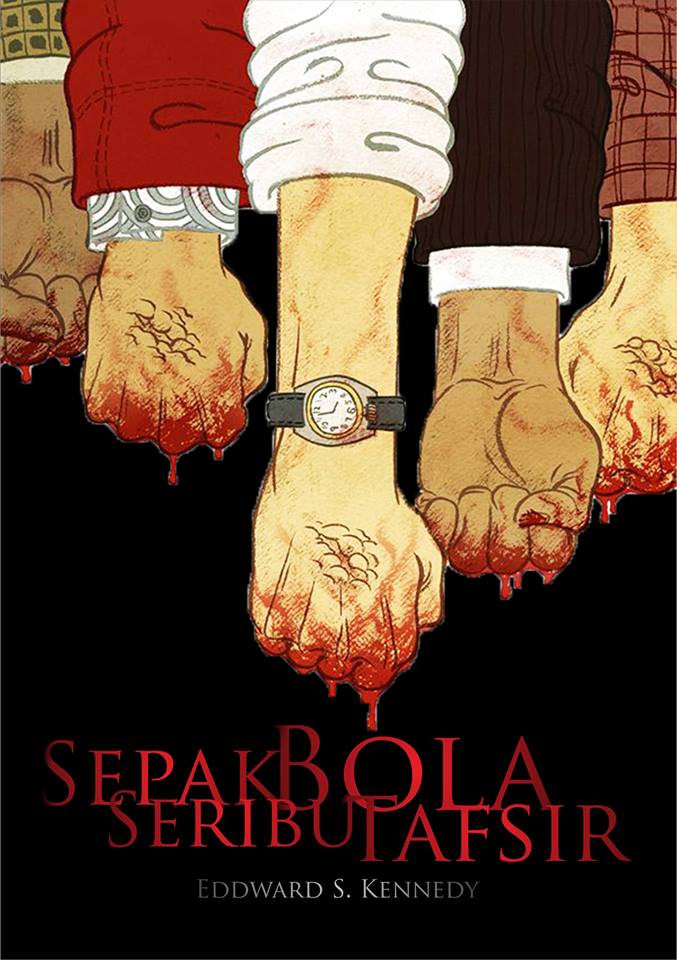

Sehari sebelum masa kampanye pilpres berakhir, ada fakta menarik yang kemudian meninggalkan jejak foto. Ia adalah konser dua jari. Ada beberapa foto yang menarik untuk diperbincangkan. Foto yang saya maksud adalah foto Jokowi dengan ribuan massa yang menyemut. Salah satu foto yang akan saya perbincangkan tersebut adalah foto karya Jay Subiakto.

Foto Jay Subiakto tengah memotret Konser Salam 2 Jari, Sabtu (5/7/2014) yang beredar di Twitter dan hasil foto yang berhasil dipotret Jay (kanan). Foto diambil dari akun twitter Jay Subiakto

Terlepas dari para artis yang menjadi daya tarik pengunjung, foto tersebut tentunya menyiratkan kegembiraan yang lain dari gelaran pilpres. Pilpres 2014 adalah pesta demokrasi paling semarak di antara dua gelaran sebelumnya. Sosial media tentunya turut mempengaruhinya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa 2009-2014 banyak sosial media mengalami peningkatan jumlah pengguna sehingga popularitasnya pun naik tajam, mulai dari facebook, twitter hingga instagram dan path. Banyak ruang visual yang kemudian dimanfaatkan untuk unjuk kreasi dukungan.

Ketika kode perayaan musik dan kode perayaan kampanye bersatu, maka penandaan baru akan muncul. Kode identitas sangat terasa dalam hal ini, bagaimana identitas yang didasarkan pada ikatan kolektif sebagai sesuatu yang membuat seseorang ‘memiliki atau berbagi kesamaan’ dengan orang lain. Menyaksikan perayaan politis dengan massa yang menyemut membuka kembali ingatan kita pada rapat raksasa di lapangan Ikada beberapa puluh tahun silam yang dihadiri oleh ribuan massa.

Dalam hal ini saya tidak akan mengaitkan dari segi politis, namun lebih pada tataran fotografis. Kode relasional antara pemimpin dan rakyat yang menyemut muncul melalui kekuatan wicara dan wacana. Ribuan massa menghadap dalam satu panggung, satu fokus kepada yang ditokohkan. Panggung menjadi fasilitas sekaligus pengakuan “ke-tokohan” seseorang, menariknya dalam konteks konser 2 jari, desain panggung disediakan oleh para relawan.

Dari foto tersebut kita menyaksikan lebih dari sekadar konser dukungan. Tentu saja bagi simpatisan akan menjatuhkan putusan “suka” dan non simpatisan akan memutuskan “tidak suka” atas foto tersebut. Melihat foto secara menyeluruh dan menjatuhkan putusan “suka/tidak suka” itulah yang oleh Barthes disebut sebagai studium. Studium tak pernah berada pada tataran netral, ia selalu bersifat politis. Memandang foto adalah memandang sesuatu yang politis. Secara sosial, pengalaman materiil maupun non materiil dari luar foto akan memiliki pengaruh dalam setiap putusan menilai foto. Dan ini tentu sah-sah saja. Toh spectator di kemudian waktu akan melahirkan maknanya sendiri bagi foto tersebut. Ia mengodekan foto sesuai faktor kultural maupun “politis” yang ia miliki.

Tidak hanya berhenti pada wilayah studium, darinya perjalanan dimulai untuk lebih menelisik simpul data secara lebih terperinci. Data yang secara rinci mengarah pada kemenarikan yang dirasa perlu untuk diperhatikan secara kritis, baik itu gesture atau apapun yang sebelumnya tak terlihat detail dan gamblang dari sebuah foto. Inilah yang kemudian oleh Barthes disebut sebagai punctum. Punctum mengarahkan pada detail-detail yang memantik rasa seseorang. Ia menyimpan sesuatu, pusat dimana segala rasa tergurat.

Perjalanan menuju punctum adalah sebuah proses perjalanan dimana “rasa” yang pernah kita saksikan kembali muncul secara “mendetail”. Punctum memberikan sebuah daya tarik, serta ilusi mengapa seseorang terus menerus memandang atau bahkan mengingat untuk kemudian membahas dan membahasakan foto tersebut.

Foto Jokowi dengan ribuan massa yang menyemut tentunya secara politis adalah bentuk dukungan politik, tapi perlu kita sadari bersama bahwa itulah bentuk wicara dari sebuah foto. Ini adalah anomali. Anomali yang menarik tentunya. Jika biasanya calon presiden mengundang massa simpatisan untuk mendengar ceramahnya, tapi kali ini massa simpatisan melegitimasikan dukungannya melalui konser. Jokowipun turut hadir. Ada semacam retorika yang ditawarkan dalam foto ini: kami bergembira, maka kami datang mendukung.

Di luar desain panggung yang didesainya, kita menyaksikan bagaimana ia (Jay) bersusah payah memanjat tiang layar raksasa dan berusaha melakukan konstruksi visual yang menarik. Lautan manusia dan Jokowi. Kita ingat bagaimana Mendur bersaudara berjuang demi kemerdekaan Indonesia melalui foto. Kala itu –sama-sama di bulan Ramadhan- Mendoer bersaudara berusaha mengabadikan foto proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya bukan sekadar dokumentasi, tapi foto tersebut memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar dokumentasi. Ia bukti sahih dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan menjadi kabar visual yang sahih bagi dunia luar.

Tak mudah bagi Mendoer melakukan pemotretan. Seusai memotret, Mendoer bersuadara harus kembali bersusah payah menyelamatkan negatif film dari tentara Jepang. Mereka juga harus mencuci foto secara sembunyi-sembunyi. Tanpa foto karya Mendur, maka proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasikan dalam bentuk foto dan kita tidak pernah tahu bagaimana wujud visual Soekarno membacakan teks proklamasi dan bagaimana Latief Hendraningrat mengibarkan sang saka merah putih. Dan, andaikan tanpa adanya foto karya Jay subiakto tersebut kita tak tidak akan pernah tahu bagaimana kegembiraan itu terlihat.

Daru Aji

Pengamat Fotografi